2021年5月31日 星期一 选修课

中央纪委国家监委网站 李云舒报道 “今年,已有15位院士相继离我们而去。他们一生呕心沥血,不懈追寻,奉献祖国。斯人已逝,但精神永存……”

5月30日是第五个全国科技工作者日。这一天,一条关于致敬已逝院士的消息,在各大社交平台上被人们转发上了热搜。数以万计的转发中,网友为国之脊梁点燃了蜡烛,留言令人动容。

科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。人们在致敬科学家的同时,也在清晰地表达对科学家精神的尊崇与呼唤。

相继陨落的科学巨星,用一生诠释深沉的家国情怀和以天下为己任的责任担当

5月22日,中国工程院院士袁隆平在长沙逝世,享年91岁;中国科学院院士吴孟超在上海逝世,享年99岁;5月26日,中国工程院院士陈清如在徐州逝世,享年95岁……

翻看他们的生平,会发现写满了卓著功勋的履历上,每一页都浸润着奉献国家、服务人民的底色。

被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平院士,一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,长期奋战在农业第一线。袁隆平说,自己一直有两个梦,一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。为了实现这一宏愿,他长期致力于促进杂交水稻走向世界。40年来,杂交水稻技术的传授范围不断扩展,杂交水稻技术在许多国家“生根开花”。他从未停止探索的步伐,当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,做着“不是在稻田里,就是在去稻田的路上”的“农夫”。

吴孟超院士被誉为“中国肝胆外科之父”,是我国肝胆外科的开拓者和主要创始人之一。上世纪六七十年代,吴孟超主刀完成我国第一例肝脏肿瘤切除手术、世界上第一例中肝叶切除手术等无数个第一,使我国肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上,震惊了国际医学界。从医70多年,吴孟超完成了1.6万余台肝脏手术,自主创新了30多项重大医学成果,把手术台当作报效国家的平台,成为我国医疗和科研战线上一盏照亮前行路的无影灯。

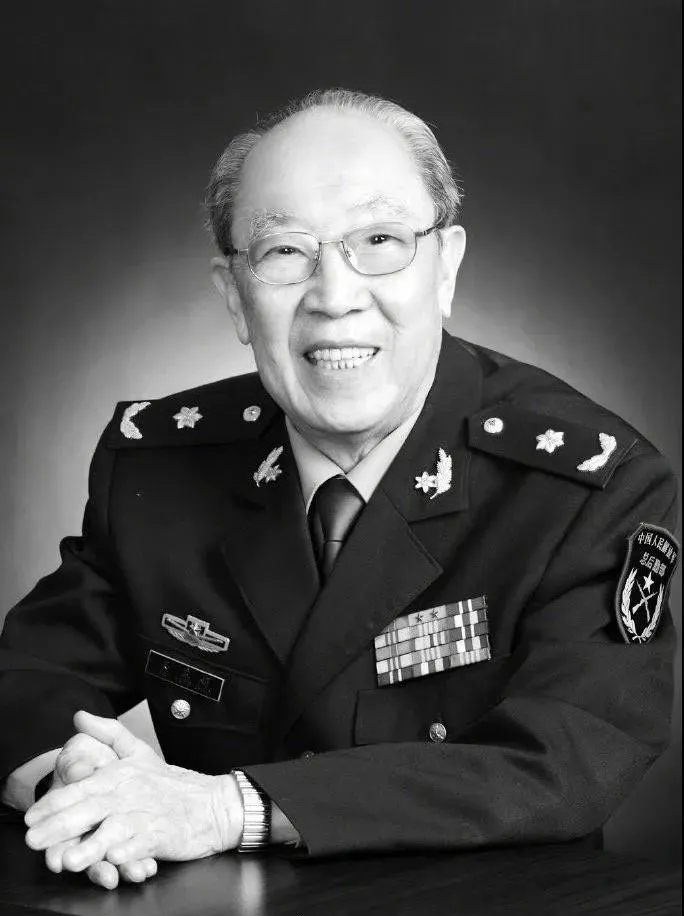

吴孟超院士(图片来源:人民日报)

陈清如院士被誉为“干法选煤之父”,是我国著名的矿物加工专家、教育家,矿物加工学科的奠基者和开拓者之一。他长期致力于选矿理论与技术研究,主持建立了世界第一座空气重介质流化床干法选煤示范厂,为我国矿物加工领域的科研、教育事业做出了卓越的贡献。从业60余年,陈清如坚持做“灰头土脸”的煤炭研究,但心中从未忘记祖国的“蓝天梦”,他发展出的“干法选煤”为世界煤炭高效清洁利用作出了突出贡献……

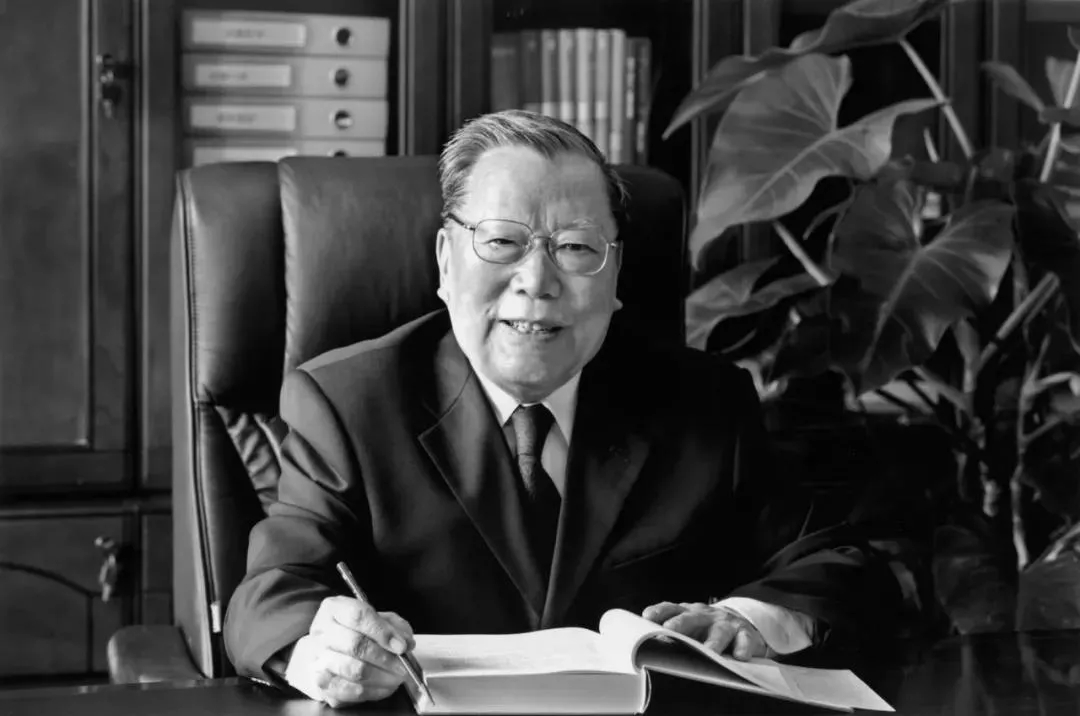

陈清如院士(图片来源:央视新闻)

5月28日,三亚市国家杂交水稻工程技术研究中心海南基地,上百亩水稻刚完成收割,稻茬上已抽出了不少新穗。

在基地的水稻试验田旁,敬献的鲜花沿着马路摆了数十米长,许多人在悼念后久久不愿离去,眺望着清风拂过广阔的稻田。

“袁老,一路走好!”“我们永远记得您!”……让人睁不开眼的灿烂阳光下,墙柱上“发展杂交水稻,造福世界人民”的题字格外醒目。这是袁隆平毕生的追求和梦想。

2021年5月29日,海南三亚师部农场路边袁隆平院士的超级水稻试验田门口,迎来了多位市民及游客的悼念。他们手棒花束,沉痛悼念袁隆平院士。(图片来源:人民视觉)

更多无法到达现场的人,选择通过网络传递哀思与敬意。湖南日报社“新湖南”客户端开设的“袁隆平同志网络吊唁厅”,自上线以来已有近1000万人次献花致祭。

“往后风吹稻香,我们都会想起您。”一条留言写道。

5月23日,上海东方肝胆外科医院为吴孟超院士举办为期3天的追思会,临时悼念灵堂设在了东方肝胆外科医院3号楼广场。

瑞金医院麻醉科主任于布为介绍,在告别仪式上,吴孟超身着深蓝色海军军装、覆盖党旗,“没有播放哀乐,而是播放了慷慨激昂的《国际歌》”。于布为说,“吴老不仅属于中国,更属于全世界。他开创的中国肝胆外科事业,具有全球影响力。他是一名老党员,《国际歌》能体现他的革命信仰。”

“一鞠躬!再鞠躬!三鞠躬!请献花!”在《国际歌》慷慨激昂的旋律中,一批又一批吊唁群众来到现场。广场上,市民群众献来的鲜花铺满了草坪,围绕着吴孟超的相片。

2021年5月26日,吴孟超院士遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。图为市民在献花处献花。(图片来源:中新社)

“做学问要顶天立地——顶天,就要站在国际前沿,瞄准世界一流;立地,就要结合行业和产业需求,解决我们国家的重大问题。他的谆谆教导还停在我们耳边,他却已经不在……”陈清如去世后,中国矿业大学官方微博发表悼文,许多学子转发留言,许多网友诉说哀思。

“做好选煤,减少燃煤污染,还祖国碧水蓝天是陈老师的毕生愿望。”中国工程院院士、陈清如的学生刘炯天说。

对科学家的空前关注,令更多人意识到他们才是真正值得追的“星”

“为什么袁隆平先生的逝世会引起如此强烈的国民情感?”知乎上,有人提出了这个问题。

“因为人民迫切地想要说出,他们心中伟大的标准是什么。”一个高赞回答这样写道。

谁把人民放在心上,人民就把他高高举起。

5月28日,中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会召开。

“我从来不会指望国外,核心的东西还是我们自己去创造”“卡脖子滋味不好受啊,只能化成动力”“这个技术是买不来、讨不来的”“要向太阳系的星辰大海挺进!”……面向镜头,院士们振奋人心的话语,在网络上引发强烈反响。

“这才是中国之星,这才是我们应该追的‘星’!”有网友留言感叹。

对科学家的空前关注背后,是更多人开始意识到,不断探索、潜心攻关的科技工作者,远比活跃于镜头前日薪百万的艺人更值得尊崇。

5月22日开幕的上海科技节上,一场科学红毯秀在场内场外引起一阵阵热烈欢呼。

“你们好啊!”中科院院士、中科院上海天文台名誉台长叶叔华走上红毯时,掌声雷动。全球五分之一人口共用的“北京时间”正是在她的主持研究下诞生,今年94岁高龄的她,仍在为祖国的天文事业出谋划策。她开创性地提出建设中国甚长基线射电干涉测量网,倡导建设上海65米射电望远镜,推动中国成为世界最大望远镜列阵(SKA)的创始国。

上海科技节上的叶叔华院士(左)(图片来源:新华社)

“作为一名长期在一线工作的科研人员,我越来越体会到,国之大者在创新,创新之核在有效的科研。”中国工程院院士、上海交通大学氢科学中心主任、轻合金精密成型国家工程研究中心主任丁文江表示,红毯秀是让公众关注科技工作者、提升科技在社会发展中地位的创意之举。

上海科技节上的丁文江院士(图片来源:新华社)

“科学家走红地毯,很浪漫,他们值得!在为科学家点赞的同时,从他们身上汲取力量,不断提升自身的科学素养,这是我们普通人‘追星’的正确打开方式。”有网友留言表示。

“实践证明,我国自主创新事业是大有可为的!我国广大科技工作者是大有作为的!”

5月28日,习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上发表的重要讲话,在新时代为广大科技工作者指明了使命和奋斗方向。

从“向科学进军”到“建设世界科技强国”,从“创新驱动发展”到“高水平科技自立自强”……中国科技不断勇攀高峰,创新的旋律越来越昂扬。

科技创新的未来属于年轻人。近年来,越来越多年轻人以投身科研为理想,为实现理想而打拼。

5月29日晚,中国在文昌航天发射场用长征七号遥三运载火箭成功发射天舟二号货运飞船。中国空间站天和核心舱迎来第一位“访客”。

2021年5月29日晚,我国在海南文昌航天发射场准时点火发射天舟二号货运飞船。这是空间站货物运输系统的第一次应用性飞行。(图片来源:新华社)

“天舟二号发射现场直播结束了,印象深刻的是一张张年轻的脸。”有网友注意到,这支航天科研队伍竟然如此年轻,其中甚至不乏“90后”。

当前,中国航天高强度的发射任务正将一批年轻技术骨干摔打磨砺成才,一批“高学历”“善决策”“能担当”的科技人才活跃在航天发射前沿阵地,成为航天事业薪火相传的支撑。年轻科研人才辈出,意味着对于未来将有更多的“无限可能”。

不止航天领域。在各行各业,致力于投身科研事业的年轻人,正勇于创新,用行动传承中国科技工作者的赤子之心。

在悼念袁隆平院士的微博下,一个留言写道:“别哭了,准备上场吧,当熟悉的名字相继离开我们时,便要知道,时代的接力棒就要到我们手上了。”

在时代的召唤下,尊重科学家、致敬科学家、学习科学家的风气蔚然而生。越来越多科研人员,正心怀“国之大者”,从党的百年奋斗历程中汲取前行的力量,开创属于自己的时代业绩。